Los mandatos del gobernador Víctor Capaz: una propuesta valiente para el control territorial

perfiles

Por: Equipo de Verifico

10 de abril de 2025 * Colombia

Sobreviviendo a la tragedia del terremoto y avalancha del río Páez en 1994, inició su liderazgo entre las ruinas de su comunidad. Cuando se convirtió en la máxima autoridad de su resguardo estableció directrices para organizar a su pueblo y proteger su territorio. Su lucha por sacar a los cultivos ilícitos de la región lo puso en riesgo.

Víctor Capaz Pacho, a sus 55 años, lleva una expresión jovial cuando habla. Entre cada palabra sugiere una sonrisa porque los pliegues de su boca, morena como sus manos, sostienen esa forma, incluso cuando su relato es doloroso o angustiante.

“El mayor Víctor para mí fue esa motivación para servir”, resalta Silvio Fredy Chindicué, exfiscal mayor en el periodo en el que Victor fue gobernador indígena de su comunidad. “Nos incentivaba a estar siempre en defensa de nuestra identidad, de nuestra madre tierra, de nuestros jóvenes, niños y mujeres”, agrega.

Chindicué destaca la transparencia e imparcialidad de Victor ante el delicado contexto de conflicto armado y cómo guió a la comunidad por ese camino mientras empezaba a hacerse más difícil la situación de orden público. “Siempre nos repetía: ‘Nosotros nacimos para defender la vida’. Ese es el deber ser del pueblo Nasa”, recuerda el comunero.

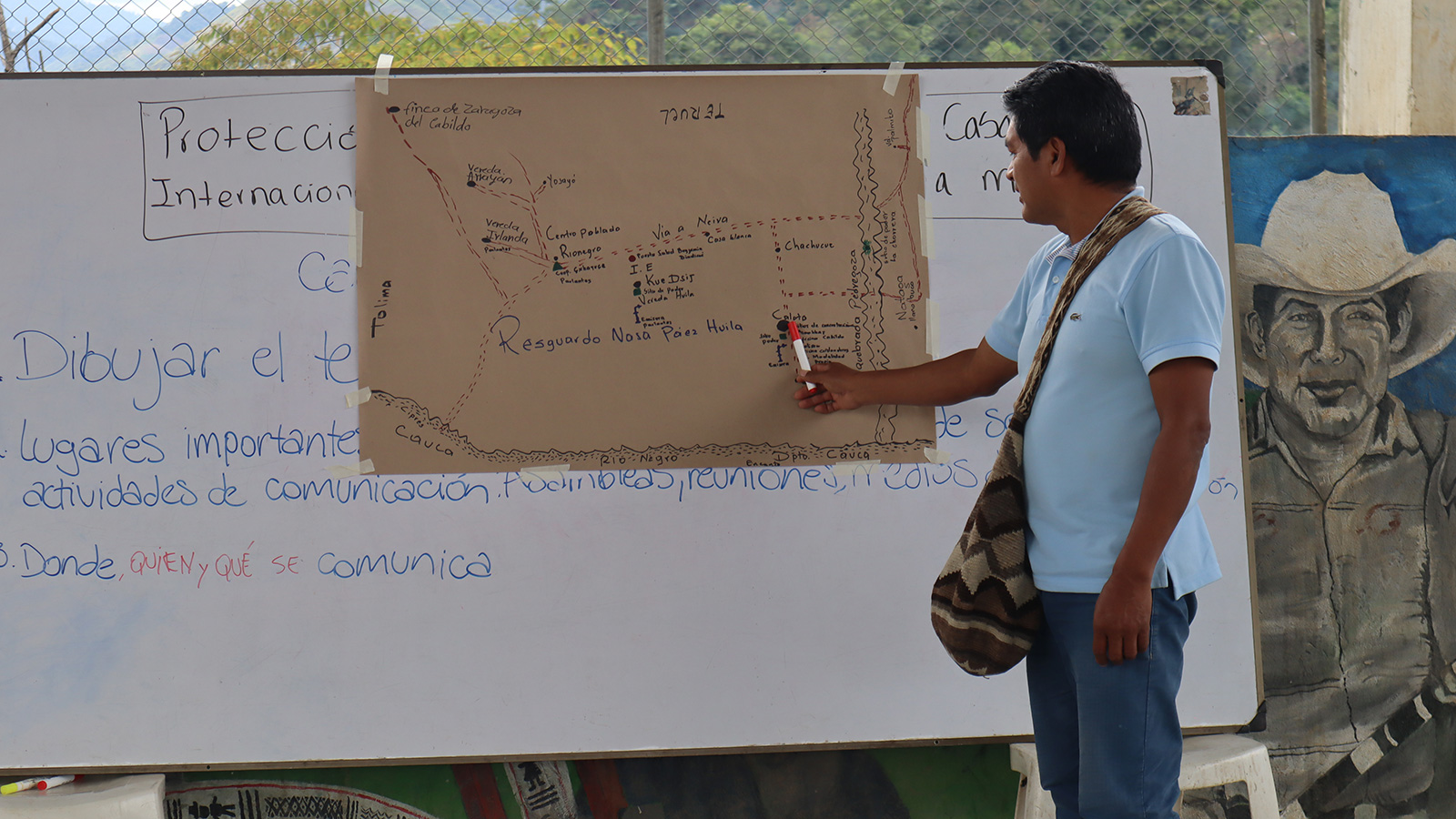

Con su mochila tejida a rombos y terciada al hombro, Víctor explica que mientras fue gobernador del resguardo Nasa Páez-Huila —pueblo asentado en las faldas de la cordillera Central, en el municipio de Íquira, Huila—, seis años atrás, buscó poner orden en su comunidad y proteger los comuneros de los intereses de una región en conflicto.

“Estos cargos a cualquiera no se le dan, tiene que tener un testimonio de vida, buen comportamiento, amor a la comunidad. La gente me vio ese perfil, de estar interesado en trabajar por la comunidad”, explica Víctor.

Además de guiar y representar a su pueblo, fue uno de los fundadores de una iglesia cristiana y evangélica dentro de la comunidad. Con sus acciones siempre ha procurado sacar adelante la visión política y organizativa de su comunidad. “Lo que caracteriza a mi papá es su disciplina y mantenerse firme en sus convicciones”, resalta Dina Evelin Capaz, de 27 años, hija menor del líder.

Líder desde la tragedia

El primer día de liderazgo de Víctor fue durante la tragedia más grande que ha vivido el pueblo Nasa: la avalancha del río Páez.

La vereda San Miguel, del municipio de Páez, Cauca, vio nacer a Víctor. Era el menor de tres hermanos y creció en el seno de una familia Nasa de pocos recursos, por eso tuvo que costearse los gastos de la secundaria por su cuenta, recogiendo frijol los fines de semana. Fue de los pocos comuneros indígenas de su vereda que logró graduarse de bachiller a inicios de los años 90 y sobresalir con las mejores notas.

Poco tiempo después de titularse, su comunidad lo nombró docente comunitario para que enseñara a los niños de tercero a quinto de primaria en la Escuela Rural Mixta de San Miguel. “Sólo llevaba cinco meses como docente comunitario cuando ocurrió la tragedia”, recuerda.

El 6 de junio de 1994, un terremoto causó el deslizamiento del Nevado de Huila por la cuenca alta del río Páez y arrasó con siete veredas de Tierradentro, una región conformada por los municipios de Páez e Inzá en el departamento de Cauca. Cerca de 1.100 personas murieron ese día y alrededor de 1.600 familias fueron desplazadas. (Leer más en Tras 30 años de la catástrofe de Páez, comunidad sobreviviente está amenazada por guerra en Cauca)

Para entonces, Víctor tenía 24 años y llevaba unos cuantos meses como profesor. Aunque era festivo, había convocado a los niños al aula. De no haberlo hecho tal vez no hubiera sobrevivido. “Una tarde bastante calurosa. Como a eso de las tres y media, los niños estaban cumpliendo con lo asignado y de un momento a otro sentimos el sonido de un viento fuerte, luego vino el primer remezón y nos caímos todos al piso”. La primera sacudida hizo que una parte del techo se fuera abajo y las paredes se agrietaran.

Sin pensarlo dos veces, corrió al patio con los cerca de 20 niños que tenía a su cargo. Unos minutos después ocurrió la réplica. “Sentimos otra vez el rugido, era más fuerte que el primero. Por mucho que nos sostuvimos, nos caímos ”. Las montañas empezaron a desprenderse y luego otro fuerte sonido paralizó al profesor Víctor: el río venía arrastrando gigantescos trozos de tierra.

“Yo iba a salir corriendo hacia abajo, cuando uno de los niños me cogió de la camisa y me dijo ‘¡No, profe, para abajo no! Corramos loma arriba’. Fue cuanto entré en razón, el niño tenía razón: la avalancha y esa cantidad de tierra iban para abajo”. Así, ascendieron por una montaña que estaba detrás de la escuela y desde allí atestiguaron la magnitud de la desgracia: todas las casas de San Miguel habían quedado sepultadas.

“Nos quedamos en un pequeño pedazo plano y la gente toda comenzó a llegar ahí. Yo creo que ahí comienzo mi liderazgo comunitario, de mantener la gente”. Víctor empezó a preguntar por las familias de quienes iban llegando; en dónde podrían estar y cómo había quedado su comunidad.

Recuerda que las réplicas ocurrieron toda la noche. “Nos tocó, con el otro profesor, animar a la gente, decirles: ‘confiemos en Dios’. Conseguimos unos plásticos y todos nos cubrimos de la lluvia y el frío. Así pasamos la noche”. Al día siguiente, hicieron una olla comunitaria que Víctor ayudó a coordinar.

Pasaron los días y fueron llegando más personas de la comunidad. “El lugar en donde yo me estacioné con el otro compañero fue el centro de la agrupación de la vereda San Miguel”. Las familias fueron encontrándose en llantos de alegría y de tristeza porque con los reencuentros también llegaron las noticias de las desapariciones. Con el paso de los días, Víctor pudo saber sobre la suerte que corrió su propia familia.

“Vivíamos en una casa de dos pisos. Mi hijo estaba en la cama y faltando unos segundos antes de la avalancha, mi hijo empezó a llorar, entonces, mi cuñada alzó al niño y salió a la puerta donde estaba mi esposa. Unos minutos después empezó el terremoto e inmediatamente la casa se vino abajo”, cuenta Víctor. Luego supo que mientras sus padres intentaban escapar, la tierra se abrió entre ellos dos y arrastró a su madre. Nunca pudieron encontrar su cuerpo, cuenta entre lágrimas.

Pasaron tres días hasta que empezaron a trasladarlos en helicópteros. Víctor estuvo al frente de la organización para sacar primero a los niños, adultos mayores y heridos. Por unos meses estuvieron en cambuches en el municipio de La Plata hasta que se empezó a organizar la reubicación y el gobierno creó la Corporación Nasa Kiwe para ejecutar programas de infraestructura, gestión del riesgo y desarrollo social de las comunidades afectadas en los departamentos de Cauca y Huila.

Durante el tiempo que vivieron entre cambuches, Víctor siguió, como pudo, enseñando a los niños y socializando con la comunidad algunas decisiones sobre la reubicación. Inicialmente, se planteó llevar a los sobrevivientes a Novirao, cerca a Popayán, Cauca, pero por la poca disponibilidad de tierras y de recursos hídricos, las autoridades indígenas emprendieron la búsqueda de un nuevo territorio y corría el rumor que en el municipio vecino la producción agrícola era exuberante. Así, en noviembre de 1994, empezó la migración a la inspección de Rio Negro, en le municipio de Íquira, Huila, justo en límites con el municipio de Paéz, Cauca.

“Nos organizaron el viaje del traslado con unos 50 buses y llegamos sobre las cinco de la mañana. Fincas muy bonitas, eran 100 por ciento productivas”. Años después empezaron las construcciones de las casas de las familias y la comunidad se arraigó al nuevo territorio.

Para 1995, la comunidad nombró a Víctor gobernador suplente del resguardo, que para el momento se conocía con el nombre de Río Negro, el cual, tiempo después, se constituyó bajo el nombre de resguardo Nasa Páez-Huila. Ese fue el primero de varios roles de liderazgo dentro del proceso organizativo indígena que asumiría dentro de su comunidad.

Riesgos por los mandatos

Aunque a mediados de los años 90 empezó a asumir responsabilidades dentro del cabildo indígena de su comunidad, Victor seguía trabajando como docente comunitario. En 2003 fue nombrado como funcionario de planta en la Institución Educativa Kue Dsi’j, “Camino de la juventud”, escuela principal de la comunidad indígena de ese territorio. Por eso, aunque la comunidad tenía la intención de nombrarlo gobernador, sabía que la labor de Víctor en el área de la docencia era estratégica para impulsar las habilidades de los jóvenes.

Entre 2005 a 2011 estudió Administración de Empresas y empezó a desear otros retos fuera de la enseñanza. En paralelo, el llamado de la comunidad no cesó: “el profesor Víctor para gobernador”, decían en reuniones y asambleas, año tras año, algunos comuneros. En esas reuniones, varios señalaban que tiempo atrás otros docentes habían sido designados gobernadores y habían logrado desempeñar ambos cargos sin problema.

En 2018, Víctor finalmente fue elegido gobernador y le dio fin a sus años como docente comunitario. Esa responsabilidad exige dedicarse de lleno a la comunidad, sin que haya tiempo para desempeñar otras labores para el sostenimiento económico de la familia de los líderes y lideresas, en el caso de Víctor, conformada por sus tres hijos y su esposa.

“Él siempre ha sido un padre muy preocupado por sostener su hogar. Entonces, cuando él fue gobernador se preocupaba mucho en eso. De todos modos, él nos ha enseñado la unidad en familia, entonces nosotros acordamos apoyarnos”, cuenta Dina Evelin Capaz, hija del líder. Sabían que Víctor no podría encargarse de direccionar la economía familiar y su esposa e hijos se organizaron para trabajar en los negocios que tenían como familia.

“Recibí una comunidad muy desorganizada: los jóvenes vinculados a vicios y la comunidad en la parranda y la ‘tomata’”, cuenta. Al líder le preocupaba que muchos de los hombres de la comunidad gastaran su dinero en alcohol y descuidaron a sus hijos y la alimentación del hogar.

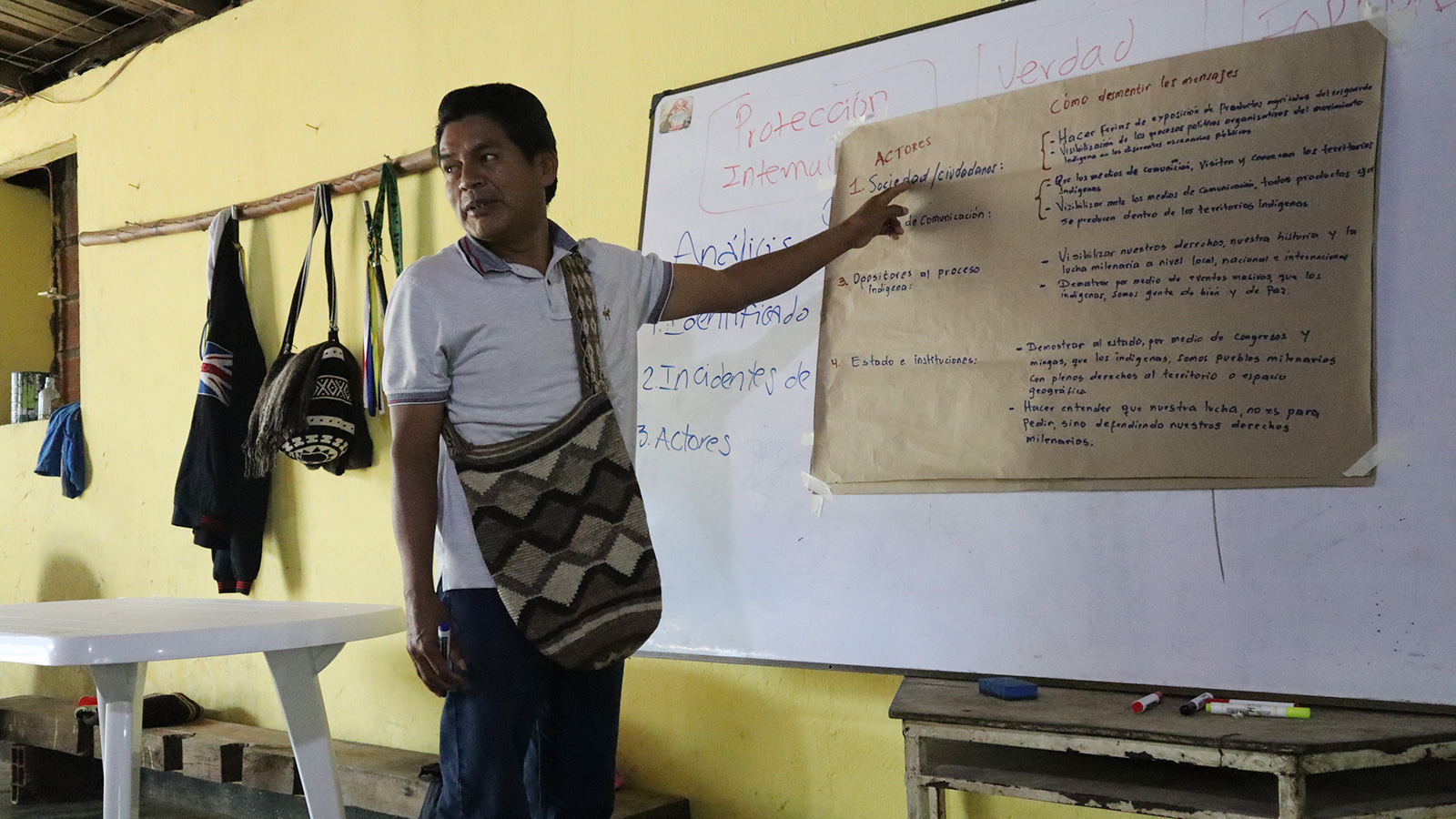

Así nacieron los “mandatos”: nueve reglas que estableció Víctor y el equipo del cabildo de ese año para mejorar la convivencia en la comunidad. “Cuando hablo de desarmonía son casos que venían presentándose: infidelidad, maltrato a la mujer, amenazas, peleas, entre otros”, explica Chindicué. En ese momento, el objetivo de Víctor era fortalecer a la familia como pieza clave del funcionamiento de su pueblo. Así, plantearon estas leyes internas, se trazaron directrices de cómo atender las desarmonías las veces que se presentaran y finalmente fueron aprobadas por toda la comunidad.

Los detractores de Víctor lo tildaban de ser muy estricto o hablar con mucha autoridad. Incluso llegaron a criticar su religión, creían que su fe lo había vuelto severo. Algunos creyeron que con los mandatos estaba controlando mucho a la comunidad. “Durante su mandato, mi papá fue muy estricto, pero la mayoría estaba de acuerdo y agradecida con el papel que él desempeñó porque puso orden”, explica su hija Dina.

Las nuevas normas comunitarias iban desde establecer permisos para la ejecución de eventos y celebraciones, hasta prohibir el consumo, transporte y producción de plantas o sustancias psicoactivas. El líder buscaba que se volviera a concebir a estos cultivos como plantas de uso para los sabios ancestrales, pues algunos miembros de la comunidad a través de los años habían tenido relación económica con diferentes tipos de estos cultivos.

En los años 90, en la inspección de Río Negro y sus alrededores, hubo un apojeo de cultivos de amapola. Luego, cuando ese cultivo cayó, se popularizó la marihuana y la coca. “Entonces nos paramos muy firme aquí en nuestro territorio en no permitir nada relacionado con los cultivos ilícitos, pero algunos comuneros que trabajaban en la zona de Tierradentro seguían teniendo vinculación con esas economías, en especial, la marihuana”, cuenta el líder.

Entre 2004 y 2005, la comunidad conformó su Guardia Indígena bajo el nombre de “cuidadores del territorio” y durante el gobierno de Víctor se le encomendó controlar el paso de estos cultivos por el resguardo. Quizá uno de los hechos más fuertes que tuvo que afrontar la comunidad se dio cuando la Guardia Indígena decomisó dos cargas de marihuana de un comunero de este resguardo. En respuesta, las autoridades convocaron una asamblea, quemaron lo incautado y a los implicados se les hizo un juicio para armonizar a la comunidad.

“Ese cargamento que decomisamos no era sólo del comunero de nuestra comunidad, sino era también de personas de comunidades vecinas. La situación fue difícil porque mientras nosotros como autoridades acá estábamos parados firmes en no permitir nada de eso, en otras comunidades lo permitían”, explica el líder.

Chindicué explica que los principales choques que se dieron por esa medida fueron económicos porque las personas relacionadas con los cultivos ilícitos no podían entregar sus mercancías, con el agravante de que la Guardia Indígena del resguardo a veces la incautaba y las autoridades del cabildo la entregaba a la ley ordinaria. “Entonces para ellos era colaboración”, explica. Esto también les trajo amenazas de los actores armados: “Ellos tienen armas, nosotros tenemos solamente bastones, con la simbología que representamos. A veces era preocupante porque nos fichaban y eso a uno no lo deja dormir tranquilo”.

Según la Alerta Temprana 029 de 2020 de la Defensoría del Pueblo, la ubicación de Páez e Íquira en relación al norte de Cauca, hacen a estos municipios parte de “un corredor complementario, tanto de movilidad como de comercialización de productos asociados con la producción de sustancias psicoactivas”, entre los departamentos de Cauca, Huila y Tolima.

Varios panfletos que han circulado por la región, amenazando a los líderes indígenas, están firmados por el Estado Mayor Central (Emc) de las disidencias de las Farc, grupo predominante en la región. En límites con Cauca, donde se asientan los sobrevivientes de la avalancha del 1994, el grupo armado opera a través de la subestructura Frente Ismael Ruiz, según informes de la Defensoría del Pueblo.

Otras de las críticas venían de personas externas que incluso eran acompañadas de amenazas, particularmente por las prohibiciones relacionadas con los cultivos ilícitos. “Uno de los comuneros de Tierradentro me dijo: ‘Recuerde que muchos ya han muerto por actuar así’”, cuenta. Pero Víctor no renunció a sus convicciones. “‘Si es así, que me toque a mí también’”, le respondió aquella vez. En el territorio empezó a correr el rumor de amenazas contra el entonces gobernador Víctor. Por esa razón, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) gestionó ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) medidas de protección: una camioneta blindada y dos escoltas. Finalmente, la situación se esclareció y los actores armados dejaron tranquilo al líder.

Pero no se trataba de una preocupación menor. La situación de riesgo ha estado advertida entre los líderes del resguardo Nasa Páez- Huila. Si bien Víctor logró desempeñar su gestión como gobernador, explica que la comunidad lleva en su memoria el asesinato de dos líderes integrantes de la Guardia Indígena por lo que quien asume el liderazgo de su comunidad lo hace con cautela y zozobra.

El primero ocurrió en 2015, cuando fue asesinado el comunero Herney Adolfo Arango Vargas. Tras este asesinato, ocurrido el 4 de octubre, los lideres del resguardo aseguran que empezó la ola violencia contra la comunidad, una situación que antes, por más que vivían en una ‘zona roja’, nunca habían sufrido.

La comunidad sabía quiénes habían ejecutado el fatal hecho, pues sólo un grupo armado controlaba el territorio: las antiguas Farc. En reunión interna, varios comuneros tomaron la decisión de capturar a los responsables por su cuenta. “A eso de las 11 de la noche se levanta la comunidad y fuimos a capturar a las dos personas”, cuenta uno de los comuneros que pidió la reserva de su nombre. El grupo armado no dejó pasar el hecho y amenazó al coordinador de la Guardia y al gobernador del momento.

“Desde ahí las familias de los coordinadores y de los integrantes de la Guardia Indígena, tienen esa zozobra, de esa situación de riesgo sobre sus vidas. Igual, empezamos a sufrir los líderes y gobernadores, no podíamos salir tranquilos”, cuenta Víctor.

El segundo hecho que conmocionó a la comunidad ocurrió el 21 de diciembre de 2019, cuando fue asesinado Jairo Ortiz Vargas, miembro de la Guardia Indígena quien lideró la captura de los hombres armados tras el asesinato de Herney Adolfo en 2015. “Antes, él ya había recibido amenazas. Que lo iban a ‘acabar en cualquier momento’. La comunidad volvió a levantarse, esperando capturar a los responsables, pero en esa oportunidad, no lo lograron. Lo que sí ocurrió fue una fuerte confrontación entre los comuneros y hombres armados, dejando un saldo de personas heridas y vehículos de la comunidad baleados.

Al día de hoy, la situación del resguardo indígena se encuentra en una tensa calma.

Autoridad por siempre

Cuando terminó su periodo como gobernador, la comunidad propuso a Víctor como candidato para la alcaldía de Íquira, y en 2019 se lanzó con el Movimiento Alternativo Indígena Social (MAIS). “La discriminación por ser indígena uno la siente mucho… uno la ve. Que a uno siempre lo miren inferior, como un sujeto incapaz, no apto para esos cargos”, lamenta Víctor.

Así mismo, cree que en los últimos años, con la cantidad de indígenas de los resguardos de la región que se han capacitado y han demostrado capacidad de organización comunitaria y administrativa, están ganándose el respeto del pueblo mestizo.

Víctor no quedó electo para esos comicios. Sin embargo, tanto esa ocasión, como las recientes elecciones territoriales de 2023 en las que también la comunidad indígena postuló a un candidato de su pueblo, para Víctor ha significado algo más que un triunfo: ha sido la oportunidad de ser visibles en un departamento que desconoce a la población étnica e incluso ha sido la oportunidad para unirse con comunidades mestizas.

“Nosotros debemos demostrar que trabajando unidos como una sola comunidad podemos avanzar mucho. Más que lograr algo político, es fortalecer más la unidad, como ese principio de la organización indígena”, señala Víctor. Hoy, este líder trabaja en su finca para sortear la economía familiar y se mantiene atento a las asambleas y decisiones del cabildo que pueda orientar.

Ahora le preocupa la situación de orden pública que se ha crispado en los últimos años, principalmente por los jóvenes que son susceptibles a la guerra. Cuenta que le inquieta la situación de muchos niños y jóvenes que han escapado de las filas tras ser reclutados por grupos armados, y trabaja comunitariamente con las autoridades indígenas actuales para encontrar soluciones. (Leer más en Silenciosamente aumenta el reclutamiento de menores en Huila)

Espera que su comunidad pueda ejercer la autonomía y gobernanza que les cobija la ley y puedan direccionar comunalmente el rumbo de aspectos como la salud y la educación. “A nivel de comunidad, el sueño de uno como líder es fortalecer más los aspectos sociopolíticos y culturales del resguardo”, concluye.