Virginia Sánchez y el deseo de vivir en el resguardo Santa Cruz

perfiles

Por: Equipo de Verifico

09 de abril de 2025 * Colombia

A pesar de los muchos desarraigos que ha afrontado, recuperar las tierras de las que huyó con su familia cuando apenas era una niña se volvió el principal motivo de su liderazgo. Virginia representa a las mujeres Sikuani y Cubeo que reclaman ser escuchadas en sus comunidades.

Mientras se hace cargo de sus hijos y el hogar en su casa a las afueras de la cabecera municipal de La Primavera, Vichada, Virginia Sánchez recuenta los pasos que la llevaron hasta allí. Una y otra vez, vuelve sobre aquello que la ha mantenido con la idea de irse lejos del casco urbano: volver a la tierra de su familia de la que salieron huyendo.

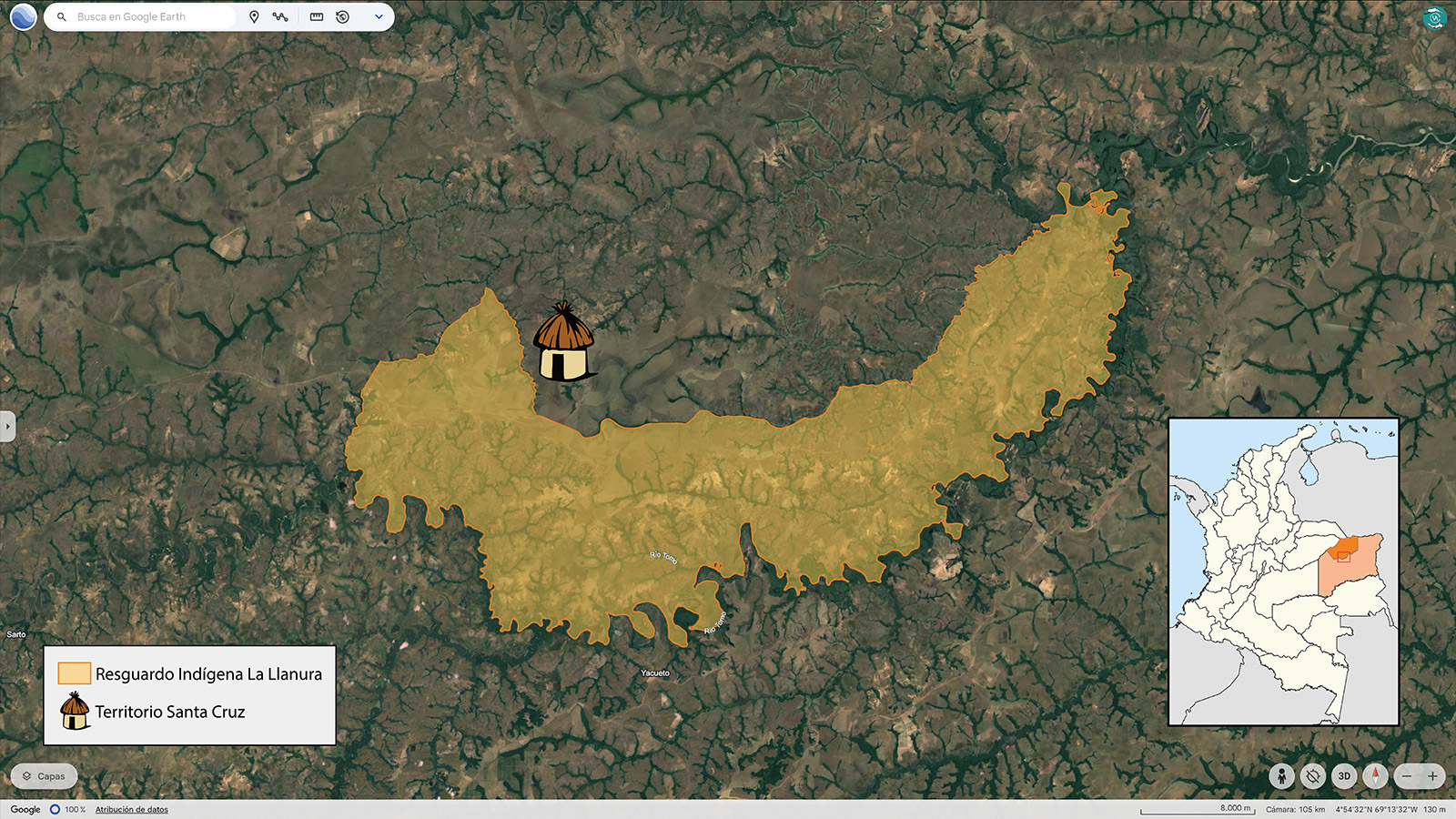

“En el momento vivo en la zona urbana de La Primavera, pero mi lugar de origen es el resguardo La Llanura, en la comunidad de Santa Cruz. Somos una comunidad víctima del conflicto armado”, explica Virginia. Volver a esas tierras se ha vuelto el derecho que lucha por conseguir toda su comunidad.

En los últimos años empezó a perfilar su liderazgo y a capacitarse con organizaciones de la región. Para representar los intereses de las familias de su comunidad, en 2022 llegó a ocupar el cargo de capitana de su pueblo (Santa Cruz), al cual retornaron por su cuenta en plena pandemia de Covid-19.

“Lo que me impulsó a ser capitana es que siempre habían estado los hombres”, explica la lideras. “A nosotras siempre nos habían tenido aparte”, complementa. Fue así como se reunieron varias mujeres de la comunidad e impulsaron su elección y nombraron Virginia para el cargo.

Ha alzado su voz, entre una cultura machista, para apoyar la lucha por la tierra de su familia, hacer partícipe a las mujeres y encontrar proyectos para vivir dignamente como pueblo indígena. “Muchos en las comunidades decían: ‘Yo por eso no quería elegir a una mujer. No sirven para nada’. Decían que sí, que las mujeres salimos era a bailar, nos emborrachamos, andábamos con uno y con otro por la calle”, recuerda Blanca Lucy Sánchez, hermana mayor de la lideresa, quien cree que esos comentarios fueron la sombra de la gestión de Virginia.

Santa Cruz y la pérdida del territorio

Virginia es descendiente de dos etnias indígenas: Cubeo y Sikuani. “Mi familia materna viene de las selvas del Vaupés. La paterna es del Alto Vichada. En tiempos de La Violencia mi abuelo se fue huyendo y en Vaupés conoció a mi abuela”, cuenta. Años después, sus abuelos se mudaron de la Amazonía a las llanuras de Vichada.

Nació el 23 de diciembre de 1988 en la comunidad de Miralindo, dentro del resguardo La Llanura, del municipio de La Primavera. Antes de que naciera Virginia, su papá falleció. A los cinco años también perdió a su mamá y fueron sus abuelos los que se hicieron cargo de ella y sus cuatro hermanos.

“Cuando ella era niña era muy avispada, muy inteligente. Una niña que se hacía querer de todo mundo”, recuerda Blanca Lucy. “Pero ya fue creciendo y mi abuelito la castigaba mucho, le pegaba, por lo que a él no le gustaba que hablara con nadie”, lamenta.

La historia de su territorio empieza como un proyecto de trabajo familiar. “Mi tío Pedro Chipiaje se vino a trabajar con un señor que se llamaba Pedro Rodríguez”, recuerda Virginia. Rodríguez, poseedor de unos terrenos cerca al resguardo La Llanura, con los años le dijo al tío de Virginia que se quedara allí y disfrutara de esa finca de cerca de 3.000 hectáreas. Fue así como toda la familia —los ocho tíos y los abuelos maternos de Virginia—, a mediados de los 70, se mudó a esas tierras que bautizaron con el nombre de Santa Cruz.

A pesar de la estrecha relación que tenían las familias indígenas de esta zona, en 1982 se constituyó el resguardo La Llanura sin incluir a las tierras de Santa Cruz dentro de este. La comunidad terminó de organizarse con ayuda de la iglesia católica. “Teníamos de todo ahí gracias al apoyo de los Misioneros Monfortianos. Ellos patrocinaron una escuela, nos dieron para un proyecto de ganadería, teníamos un microacueducto, teníamos básicamente lo que las otras comunidades no tenían. Éramos la comunidad más organizada en su momento”, cuenta. Entrados los 90 esa tranquilidad les fue arrebatada.

Si bien para la época la ahora extinta guerrilla de las Farc hacía presencia en la región, otros actores ejercían control en la zona de su comunidad. “Se veían muchachos, jóvenes armados que no vestían ningún camuflado. De civil, pero con su armamento”, recuerda. Se trataban de grupos narcotraficantes.

En unos terrenos conocidos como Mata Redonda, que colindaban con la comunidad de Santa Cruz, terceros habían instalado un cristalizadero de clorhidrato de cocaína. En 1994 se perdieron unos kilos del narcótico y culparon a la comunidad indígena por habitar la zona. Así empezaron los hostigamientos: primero fueron las camionetas pasando por enfrente de la comunidad, luego las ráfagas de fusil al cielo para intimidarlos.

“Ya no podíamos ir solos con mis hermanos a bañarnos en el caño o ir a buscar el agua con tranquilidad”, cuenta la lideresa. La comunidad empezó a guardarse en sus casas antes de que cayera la noche, temiendo lo peor de los narcos que por ahí rondaban. Hasta que un día sintieron su accionar: un comunero, llamado Gerardo Cisneros, desapareció, algo que nunca habían vivido. Y los hechos violentos contra la comunidad apenas empezaban.

La misma suerte corrió Diego, tío de Virginia. Pasaron años antes de saber que por salvar su vida del ataque de esos hombres armados había atravesado el río Tomo con una herida de bala en su cuerpo y un campesino lo había auxiliado y lo había llevado a Puerto Carreño, perdiendo todo contacto durante años con su familia.

Tiempo después de la desaparición de su tío Diego, otro tío y una prima sufrieron un atentado de muerte mientras se dirigían a una comunidad vecina. Después de eso se propagó el miedo. “La profesora que nos dictaba clase de un momento a otro ‘oscureció y no apareció’, como decimos por acá. Se fue del susto”, recuerda Virginia.

La tarde de un día de abril de 1994, su abuelo, Luis Chipiaje, los reunió en el patio, encomendó a la familia con los rezos tradicionales de su comunidad y concluyó dando la directriz de salir del territorio. Virginia, al igual que la mayoría de los miembros de Santa Cruz, sólo alcanzó a tomar una muda de ropa, un chinchorro, una cobija y un poco de mañoco. “Salimos con lo que pudimos en las maleticas, de resto todo se perdió: ganado, marranos, gallinas, todo”, recuerda Blanca Lucy. Así se desplazaron las ocho familias.

Por entre la vegetación y descalza, Virginia deambuló por días junto a su familia hasta que llegaron al resguardo La Llanura, en donde vivieron durante un año. Luego fueron a parar a la comunidad Guatapurí, del resguardo San Luis del Tomo, en Cumaribo. Allá, por necesidad, tuvieron que recoger saltamontes para comer, pero no podían ofrecerle lo mismo a la hermana menor de Virginia, quien para ese momento tenía ocho meses. “Me acuerdo tanto que esa niña lloraba de hambre. A nosotros nos tocaba machucar ají, mezclarlo con sal y agua y darle con casabe”, lamenta.

Como pudo, su tío Pedro, puso en conocimiento del desplazamiento a las autoridades indígenas, lo que provocó la respuesta institucional, que los trasladó cerca al casco urbano de La Primavera, junto al asentamiento de El Trompillo. Hasta allá llegaron sus seis tíos varones de Virginia con sus familias y sus abuelos, pero sus tías tomaron otro rumbo: la fragmentación de la familia había empezado. “Mis tías, que estaban casadas con hombres blancos, se fueron. Sus esposos eran de Boyacá y se fueron”, explica Virginia. (Leer más en: Luis Alberto Rincón, el guardián de la salud y el territorio)

En El Trompillo, la Alcaldía les asignó una parcela al borde del río Meta, en la que Virginia y su familia se organizaron para cultivar. “El cambio de vida de nosotros, de vivir cómodamente en nuestra comunidad sin temor, sin necesidad de tantas cosas, pasó a ser lo peor. Nos tocaba tomar el agua del río. Casi nos mata la diarrea, los niños se enfermaban muchísimo”, recuerda.

Con el pasar de años, la administración municipal les dio cinco lotes a las afueras del casco urbano en lo que hoy es el barrio Veracruz, nombrado así en honor a su territorio de origen. Allí vivieron, entre plásticos y lonas, cerca de 20 años, hacinados y bajo el yugo del hambre.

Rearmar la vida

Virginia habla con fluido español, a pesar de que no tuvo oportunidad de terminar el colegio. Tras el desplazamiento de su comunidad y las difíciles condiciones que tuvieron que afrontar, la lideresa buscó opciones para sortear las necesidades. Empezó a trabajar desde los 11 años como niñera para familias mestizas del municipio. Luego, pasó a lavar platos y meserear en un restaurante. Y para cuando empezó a cocinar en fincas de la zona aún no llegaba a los 13 años.

Para 2002, a sus 14 años, un familiar le contó que llanura adentro del municipio de Cumaribo pagaban mejor los oficios en la cocina, sirviendo en fincas cocaleras. “Hacían un ‘cambuche’, el fogón y ahí se cocinaba. El trabajo era duro, pero bien pago”. Allí se fue a vivir con un hombre mayor. “Él tenía 38 años. Dominante, machista, racista. Horrible. Yo me metí con él… no sé. Me dejé deslumbrar, tal vez, por la plata, pero después me arrepentí. Me separé porque me pegaba, me maltrataba de todas las formas”, cuenta.

Dos años después, cuando dejó a aquel hombre, Virginia retornó a La Primavera, pero el trabajo estaba difícil y meses después volvió para la zona cocalera de Cumaribo, en donde conoció a Jhon Jairo, el papá de su primer hijo, y empezó a formar un hogar con él.

“Ya todo estaba organizado, estaba todo marchando bien, cuando empezó el ingreso de los paramilitares a esas zonas”. Tras la desmovilización de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (Acmv) y el Bloque Vichada, reductos de estas estructuras se reconfiguraron entre 2006 y 2007 e hicieron presencia bajo el nombre de ‘Cooperativa de Seguridad Meta y Vichada’, conocidas en la región como los ‘Paisas’ o ‘Macacos’, para mantener control de las rentas del narcotráfico y la región, según explica el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Los ‘Macacos’ marcaron a la población civil en donde ahora Virginia intentaba hacer su vida como colaboradores de las Farc. Entre ellos, fue señalado su pareja, lo que lo puso en riesgo. “El papá de mi hijo se fue y nunca más lo volví a ver. Yo quedé de siete meses de embarazo”. Luego surgieron disputas por la tierra, personas que reclamaban esos fundos y la situación se puso más violenta. Para 2008, Virginia de 19 años, a punto de tener a su primer hijo, tuvo que volver a desplazarse.

Después de algunos traslados buscando trabajo, entre las fincas de zona rural de La Primavera continuó trabajando como cocinera y un día conoció a su actual esposo, Elver Ramos, con el que al año se fueron a vivir juntos y con quién con el tiempo tuvo dos hijos y formó un hogar en el casco urbano del municipio. Al inicio, su ímpetu por participar de espacios organizativos generó fricciones en el hogar, pero hoy su esposo la apoya.

Sin embargo, establecer una vida urbana le dejaba un sinsabor. “Acá no puede uno sembrar, tener un lugar donde ir a pescar o cazar, que los niños tengan esa libertad para jugar, para vivir la cultura”, lamenta Virginia, quien recuerda que desde entonces las reuniones de su familia para escuchar a su abuelo narrar las historias de su comunidad, bajo la luna y alrededor de la fogata, no volvieron a ocurrir. “Todo eso se perdió”, señala.

Desde 2011 la familia empezó a organizarse para recuperar sus tierras y un año después, en una acción coordinada con las autoridades del resguardo La Llanura, elevaron una solicitud ante el Incoder, antigua autoridad de tierras, para ampliar los linderos de esa comunidad y que en el proceso se incluyera las 3.600 hectáreas de las que fueron despojadas las familias de Santa Cruz.

Sin embargo, cansados de no ver resultados, cinco de sus tíos y sus familias se fueron para el caserío El Porvenir en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, en donde, junto a otras familias indígenas iniciaron en 2015 los trámites para la constitución de un resguardo con el apoyo de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello. En julio del 2023, las familias Sikuani y Cubeo, junto a algunos reclamantes campesinos, fueron tituladas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y formalizaron el resguardo Aseinpome en esos predios.

Mientras tanto, Virginia y su tío Pedro se quedaron en el casco urbano de La Primavera, a la espera de una respuesta sobre la solicitud que presentaron en 2015 ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT); sin embargo, ese proceso se complicó porque en los años 2000 el Incoder le tituló a una familia de apellido Mancipe tres predios sobre el territorio de la comunidad de Santa Cruz, los cuales, a través de los años, han pasado por diferentes manos.

En 2016, se hizo pública una denuncia contra exdirectivos y funcionarios del Incoder por la existencia de un presunto “carrusel” de adjudicación de tierras baldías de Vichada sin el cumplimiento de requisitos legales. Entre esos, asegura la comunidad indígena, las tierras de Santa Cruz.

Retornaron por su cuenta

Durante la pandemia de la Covid-19, una parte de la familia de Virginia retornó a Santa Cruz por su cuenta. “La situación no pintaba nada bien. Mi esposo se quedó sin trabajo, nosotros no podíamos salir, yo vendía hallacas y otras cosas y en esos días de cuarentena todo el mundo estaba encerrado y no salía trabajo. Entonces le dije a mi esposo ‘acá la única es buscar el campo, donde podamos trabajar, donde los niños no estén encerrados. ¡Vámonos!’”. Sus hermanas le siguieron la idea.

Así, 64 personas que conforman 14 familias tomaron la decisión de volver a mediados de 2020. Tras más de 25 años, la parte de la familia de Virginia que se había quedado en La Primavera emprendió el retorno. En 2006, la comunidad había intentado regresar al territorio, pero grupos paramilitares se lo impidieron y las desplazaron nuevamente, según señaló la Corporación Claretiana en un comunicado.

Primero fueron los hombres a ver cómo estaba el terreno y qué quedaba de sus antiguas vidas, pero todo había sido desvalijado. “La única evidencia de que nosotros vivimos allá son las paredes de la escuela, el pozo profundo y alguna que otra cerca del corral del ganado”, cuenta Virginia. También encontraron las tumbas de algunos miembros de su comunidad, entre ellos, la sepultura de su madre.

El 26 de agosto de 2020 se trasladó el resto de la comunidad con todos sus enseres. Contrataron dos camiones para cargar sus cosas y al llegar, como pudieron, se organizaron en una casa que habían levantado unos colonos que llegaron después de su desplazamiento y quienes buscaban quedarse con esas tierras.

Por eso, tuvieron lugar varias confrontaciones con las personas que ahora ocupaban esas tierras, quienes, algunos armados, buscaron sacar a los indígenas de esos predios. Sin embargo, con el apoyo de la Guardia Indígena del vecino resguardo de La Llanura, los colonos no pudieron sacar a las familias reclamantes de Santa Cruz.

Por eso, y para evitar más problemas, rehicieron su comunidad colindando con las tierras en disputa, dentro del resguardo de La Llanura. “A los días comenzamos a construir las 11 casas de madera y palma de moriche que ahora tenemos allá”, cuenta Virginia. La tarea de rearmar la comunidad debía pasar por fortalecer sus procesos organizativos y Virginia había tomado notoriedad entre su gente por ser mujer y alzar su voz. Su nombre empezaba a sonar para capitana, la primera mujer que podría ocupar el cargo.

El capitán o capitana se encarga de gestionar las necesidades de las familias de su comunidad, que van desde educación, salud o vivienda y las cuales, en articulación con el cabildo gobernador, son llevadas ante la institucionalidad. Además, se encarga de liderar los trabajos y proyectos de la comunidad. “Por ejemplo: alzar una cerca o hacer un conuco en el monte”, explica la lideresa. El capitán dirige por dónde, cuándo y cómo se hacen estas labores.

A raíz de que el capitán elegido en 2021 no vivía en la comunidad, en la práctica Virginia desempeñó labores de ese cargo desde ese año sin ser nombrada formalmente. Al año siguiente, para cuando fue elegida lideró varias gestiones: se instaló un proyecto de ralladura de yuca, se puso en funcionamiento una motobomba para captación de agua y consiguió materiales para la construcción de viviendas y mercados con la administración municipal de Andrés Fernando Duque (2020-2023).

Ese año también abanderó la solicitud para la creación de una escuela. “Había 15 niños y la escuelita más cercana quedaba a media hora en moto”, señala, pero negaron sus intenciones porque la cantidad de alumnos no eran suficientes. Asimismo, Virginia lideró la solicitud para la construcción del acueducto, pero no se concretó durante años.

Otras de las gestiones que consiguió fue la presencia militar en esas tierras. A raíz de un episodio en el que hombres encapuchados con armas llegaron en una camioneta negra a amedrentar a los niños de la comunidad mientras los adultos estaban pescando, Virginia, junto al cabildo gobernador, le solicitó al Batallón de Ingenieros Número 28 ubicado en La Primavera hacer presencia en su comunidad, y por algunos meses los acompañaron.

Virginia y otros líderes continuaron impulsando conversaciones y solicitudes ante las autoridades de tierras y de restitución para conseguir la recuperación de su territorio. Aún persiste el miedo de que por continuar con la restitución se aviven nuevos riesgos.

Según la Corporación Claretiana, hay una medida cautelar sobre esas tierras y se espera la decisión de un juez sobre la solicitud de restitución. De otro lado, en octubre de 2024, la ANT visitó el resguardo de La Llanura para realizar la medición de predios y avanzar con la solicitud de ampliación del resguardo, lo cuál, de materializarse, podría en la práctica hacer que las familias de Santa Cruz volvieran a quedarse con las tierras que les fueron despojadas.

“Aunque fue complicado, me enseñó muchas cosas: si soy capaz de liderar mi hogar, soy capaz de liderar una comunidad”, cuenta. Virginia tenía la intención de seguir y llegar a ocupar el cargo de cabildo gobernadora, pero sus hijos le demandaban ocuparse de ellos. Ante el abandono que vive esta comunidad, Virginia, a pesar de desear vivir en Santa Cruz, volvió en diciembre de 2022 al casco urbano para que sus hijos puedan acceder a educación.

A pesar de que el machismo persiste y se han cerrado espacios de participación para las mujeres de la comunidad tras la salida de la lideresa, Virginia se mantiene llevando ese pulso desde la distancia. “De alguna u otra manera voy a estar luchando por mi comunidad. Siempre voy a estar a lado de la comunidad”, concluye.